Школьная программа по литературе одновременно и самая пластичная, и самая обсуждаемая. В ней всегда слишком много сиюминутного и субъективного. Молодой писатель Антон Секисов, выстреливший в уходящем году дебютной повестью «Кровь и почва», специально для «Мела» разобрал школьный курс и предложил, какие произведения и каких авторов стоит убрать из обязательного списка, а что, наоборот, добавить, чтобы не отвратить детей от чтения и помочь им понять мир, в котором мы живем.

Содержание школьной литературной программы помнят немногие. После некоторых усилий вспомнится «Война мир» (со смесью страха и уважения на лице), «Горе от ума», «Евгений Онегин», тоскливое и бессмысленное зазубривание какого-нибудь Фета со всеми его цветочками и «душистою весной», и, возможно, на этом все. При этом сомневаться в необходимости уроков литературы никому не приходит в голову. И дело здесь ни в каком-то проявлении дедовщины, мол, «деды терпели и нам велели», а в четком, хотя и зачастую инстинктивном осознании первостепенной важности этого предмета: литература учит мыслить образами, воспитывает, развивает, повышает грамотность, ну и «чтобы знали, какие поэты были, какие произведения писали» — тоже немаловажное обоснование.

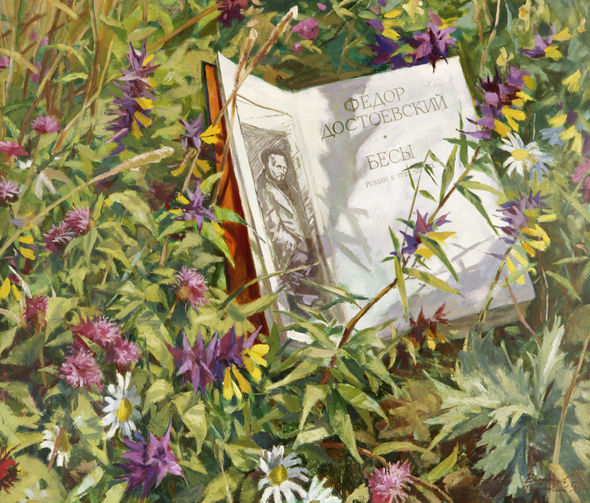

Споры о нужности и ненужности вызывают только отдельные тексты и отдельные персоналии. Например, есть мнение, что мозг современного школьника слишком слаб для восприятия эпопеи «Война и мир», что психика этого же школьника на всю жизнь убивается после прочтения «Преступления и наказания», и вообще, может быть, мы потому и живем так в России — невесело и тяжеловато — из-за того, что Достоевского в школе прочли. Кроме того, есть мнение, что внушительный ряд советских писателей был выброшен из школьной программы совершенно напрасно, а их место заняли литераторы сомнительных художественных достоинств. В особенности очень многих тревожит наличие в школьной программе «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына, который появился в ней сравнительно недавно, в 2009 году, и, как считается, — на волне «медведевской оттепели».

Конечно, всех хороших писателей в школьную программу не возьмешь, и тут важен критерий, по которому эти произведения отбираются. Если для нас важнее социальный фактор, если литература нужна нам как зеркало общественных изменений, то школьник должен очень внимательно изучать «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, вслед за советским школьником мучительно продираться сквозь сны Веры Павловны в «Что делать» Чернышевского, обязательно изучить «Как закалялась сталь», ну и «Архипелаг ГУЛАГ» (причем желательно сразу же следом за «Сталью»). А завершить школьный курс пелевинским «Generation П» — без этого текста понять, в какой стране мы живем, невозможно.

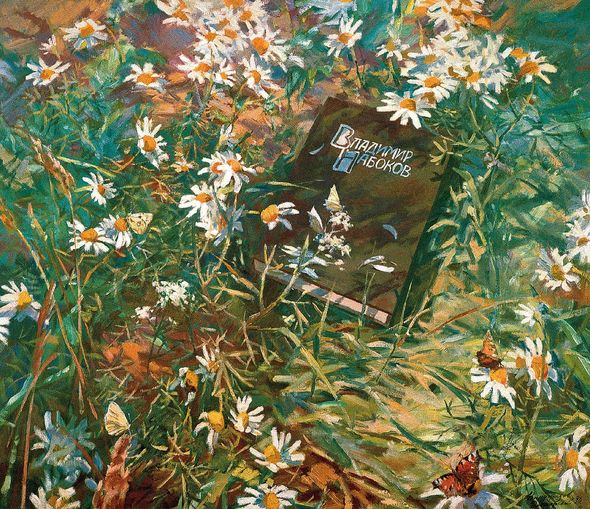

Если для нас важнее воспитание вкуса, то весь 11 класс нужно посвятить Набокову, разбавив его некоторым количеством эстетских текстов первой половины XX века. Если на повестке дня возвращение в СССР, то литература для нас — фронт борьбы с буржуазной идеологией, поэтому давайте читать «Знаменосцев», «Заре навстречу» и прочие «Рассказы о Ленине».

В этом смысле нынешнюю школьную программу можно считать, скорее, сбалансированной. Но, учитывая небольшое количество часов, отведенных на литературу (в 5-8 классах — два часа в неделю, в 9-11 — три), всю программу охватить физически невозможно, во всяком случае, если есть желание, чтобы хоть что-то осталось от нее в голове. И в этих условиях все зависит только лишь от конкретного учителя. А по большому счету, главная задача, стоящая перед ним — не отвратить навсегда от чтения.

Готов ли шести-семиклассник к прозе Лескова и гоголевскому «Тарасу Бульбе»? Готов ли одиннадцатиклассник к платоновскому «Котловану»? Не нужно быть профессиональным педагогом или психологом, чтобы понять — конечно же, нет. В будущем школьник может стать филологом с мировым именем, но комплекс, что он не смог осилить «Тараса Бульбу» в седьмом классе, останется с ним на всю жизнь. Тексты для учеников 5-8 классов должны быть достаточно просты для восприятия, читабельны. Как правило, не очень велики по объему, чтобы даже в случае, если ученику совсем не повезло с учителем, был шанс на то, что он заинтересуется литературой сам по себе, вопреки обстоятельствам. При этом, конечно, важно не снижать планку. Литература XIX века в школе — вполне устойчивый набор авторов, проверенный временем. Устраивать революционные изменения, особенно с целью сильно облегчить программу, не имеет смысла.

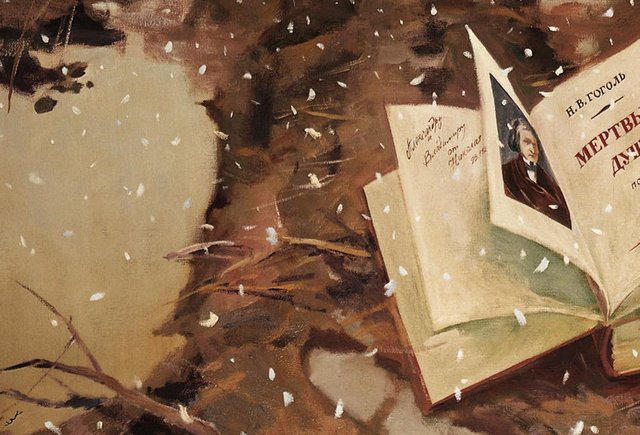

Можно спорить о частностях. Например, быть может, лучше проходить «Петербургские повести», а не «Мертвые души» Гоголя, «Обломова» Гончарова заменить «Обыкновенной историей», но в целом XIX век для старших классов лучше оставить таким, какой он есть.

Та же «Война и мир», несмотря на ужасающий на первый взгляд объем, заходит прекраснейшим образом именно в школе, если сидишь в деревне и впереди бесконечное лето, и одноклассницы тебе все равно не светят. Так что можешь спокойно лежать и читать по 8-10 часов в день. Рассчитывать, что на этот текст будет время когда-то потом — не стоит. Тем более, когда одноклассницы подрастут и поумнеют, опыт прочтения великих текстов обязательно сыграет свою роль.

Гораздо больше сомнений вызывает программа XX века, которую в основном проходят в выпускном классе. В последний учебный год будущие выпускники должны познать XX век русской литературы во всей его мощи и многообразии. Что, конечно, очень затруднительно. К 11 классу у учеников успевает накопиться изрядное отвращение и к прозе, и в особенности к поэзии, к тому же старшеклассники вкладывают силы только в изучение предметов, необходимых для поступления в тот или иной ВУЗ, а остальные по возможности забрасывают. А даже те, кто собирается сдавать литературу в рамках ЕГЭ, ограничивают себя списком авторов, вопросы по которым могут попасться в тесте. Да и сами учителя стараются не заострять на «необязательных» текстах свое внимание. Таким образом, за бортом оказываются, возможно, главные русские писатели XX века — Андрей Платонов и Варлам Шаламов, которые присутствуют в программе совсем формально. Вернее, Шаламова в школе не проходят совсем, а весь Платонов сужается до одного текста по выбору учителя. Выбор почему-то всякий раз падает на уже упомянутый «Котлован», через текст которого нужно продираться, как через бескрайнее репейное поле. Отвращение к «Котловану», а вместе с ним и ко всей литературе XX века, многие проносят сквозь годы. Гораздо разумнее было бы выбрать, к примеру, «Реку Потудань», очень небольшую по объему повесть про настоящую любовь, довольно легкую для восприятия.

«Колымские рассказы» Шаламова — мощнейшие по силе воздействия тексты. Мало кто в истории мировой культуры так емко и талантливо описывал жизнь человека, непрестанно находящегося в пограничных со смертью состояниях. Их нужно проходить хотя бы в самом усеченном виде. Лагерную тему, как, впрочем, и военную, обойти в программе 11-го класса невозможно. Но представлена она по сути одним Солженицыным — к «Одному дню Ивана Денисовича» недавно добавился и «Архипелаг ГУЛАГ» в сокращенном виде.

Споры о возможном исключении «Архипелага» из школьной программы в этом году были в особенности сильны. Спор этот лежал исключительно в политической сфере

Советские патриоты, понимая, что впечатлительному школьнику достаточно прочитать несколько первых страниц из первой главы «Арест», чтобы на всю жизнь проникнуться к советскому строю глубочайшим отвращением, требуют его как можно быстрей изъять, чаще всего апеллируя к историческим неточностям, присутствующим в тексте. Их оппоненты, напротив, держатся за это «завоевание медведевской оттепели», опасаясь, что вместо Архипелага школьникам подсунут какое-нибудь «Время вперед» или того хуже. Хотя ничего плохого бы не было в том, чтобы школьник мог прочитать и «Время вперед», и «Архипелаг ГУЛАГ», и сделать собственные выводы. Проблема в том, что литературных часов слишком мало, чтоб множить сущности — лагерную тему вполне можно «закрыть» «Одним днем Ивана Денисовича» и одним из циклов «Колымских рассказов».

Важен вопрос с возвращением некоторого количества текстов писателей-соцреалистов и примкнувших к ним литераторов советской поры, в 90-е массово выброшенных из школьной программы. Стоит признать, что гораздо чаще просьбы восстановить их в правах основаны на чувстве обиды и реваншистских настроениях, чем на стремлении к «объективности». В программу 11-го класса по разным причинам, в том числе и по причине «не влезло», не попало большое количество важнейших, великих текстов. Но выделять их в какую-то отдельную группу «униженных и оскорбленных» нет никакого смысла. Тем более, что все-таки произведения, написанные в соцреалистической манере, в массе своей — просто макулатура, и представляют, скорее, социологический интерес, поскольку рассказывают нам о социальном эксперименте, не имевшем аналогов в мировой истории.

А между тем что в советской, что в нынешней программе не было и нет олешевской «Зависти», «Вечера у Клэр» Гайто Газданова, Добычина, Вагинова, Мариенгофа, того же Набокова — и о языковых вершинах русской прозы у школьника очень слабое представление. Нет в программе и «обэриутов», хотя стихи для детей Хармса можно было бы вполне проходить в начальной школе, а его рассказ «Старуха» уместно смотрелся бы в программе выпускного класса.

Послевоенная же литература, то есть то, что принято называть литературой современной, дана на откуп учителю. Есть набор авторов, из которых педагог выбирает на свой вкус — в результате одни проходят Распутина, Абрамова и Рубцова, вторые, например, Тарковского, Трифонова и Битова, а третьи и вовсе Венедикта Ерофеева и Сергея Довлатова. О художественной ценности прозы Довлатова единого мнения нет, в то время как «Москва-Петушки» — важнейший постмодернистский текст русской литературы и его бы вполне можно было включить в обязательную программу. Это ведь только кажется, что «Москва-Петушки» — какой-то смешной бред алкоголика. На самом деле это многослойный текст, пронизанный цитатами из Библии, Марксизма-Ленинизма, русской и зарубежной классики, советских газетных штампов. К тому же каждый уважающий себя выпускник должен знать, как сделать коктейль «Слеза комсомолки».

Что касается включения и исключения из школьной программы наших современников, то к текстам, еще не прошедшим проверку временем, нужно относиться с максимальной деликатностью. Пока что неоспоримой фигурой кажется только Пелевин — без его текстов 90-х годов уже нельзя представить действительность. А вот с Сорокиным и Лимоновым, наверное, стоит повременить — их влияние на неокрепшие души может быть чересчур экстремальным. Но при этом ограничивать школьника во внеклассном чтении, каким бы радикальным, странным или «слишком взрослым» оно ни казалось, бессмысленно. Возможно, раннее приобщение к социальным сетям у современных детей только убыстряет их эмоциональное созревание, и многие тексты будут восприняты ими гораздо глубже, и без наносного ханжества, свойственного предыдущими поколениями.

Короче, детей не надо мучить классикой позапрошлого века, а давать им просто читать всё, что нравится — дети разные, кому-то про любовь, кому-то Битва Галактик. Потому что гонка на уроках литературы — это не любовь к литературе, это просто успеть ответить на вопросы.

Так как смысл литературы как школьного предмета прежде всего в том, чтобы научить школьника грамотно и лаконично формулировать свои мысли (ну, мне всегда так казалось), это с тем же успехом можно сделать при помощи Уэлса, Шекли или Уальда :)

Автор статьи руководствуется собственным субъективным читательским мнением и вкусом. Недавно прочитала интервью очень важного чиновника сферы образования, где он сказал, что Толстого, Чернышевского и Достоевского нужно убрать из школьной программы, потому что… ему было неинтересно их читать в школе. У меня волосы на голове зашевелились от этой фразы! Разве школьная программа литературы должна руководствоваться вкусом чиновников?

Конечно, программа по литературе еще будет меняться, но хочется, чтобы эти изменения основывались не на упрощении. Современные школьники отличаются свежестью восприятия классической литературы, им не навязывают идеологическую расшифровку произведений — они сами рассматривают их в историческом и общечеловеческом контексте. Вы даже не представляете, что сейчас «откапывают» дети у Чернышевского и Достоевского! Нельзя думать о современной молодежи как о примитивно мыслящей! Они читают, понимают и думают.

Я «Мёртвые души» год назад специально перечитала, чуть со скуки не померла. А мне почти 30 лет.

И да, в 9 классе всем уже по 15/16

Хотя я бы поменяла местами Обломова и Мертвые души, ну или те же Мертвые души с Отцы и дети, которые в 10 проходят.

«Преступление и наказание» вообще стала любимой книгой из классики. Из-за нее перечитала все, что могла найти, Достоевского. Так что все сугубо субъективно.

А.Невзоров―Нужно честно признаться, что вся нафталинная литература, где тетка на протяжении 800 страниц неудачно меняет полового партнера и по этой причине зачем-то бросается под поезд, хотя никаких причин и оснований для этого не было. Ну не будут читать это современные люди. Не интересны им эти нафталиновые страсти. Это надо честно признать, сказать, что у нас нет этого.

Я знаю, что мне многие предъявляли претензии по поводу того, что в моем списке литературы все книжки какие-то специализированные. Да ничего подобного. Скорее «Курочка Ряба» — это специализированная книжка для аутистов; а Федор Достоевский — это специализированная литература для религиозных фанатиков и русских нацистов, если мы будем совсем по-честному и все строго называть своими именами. Поэтому тут понятно, что никаких козырей у так называемого образования нет. И они тычутся в эту систему ЕГЭ, не ЕГЭ, и не могут сделать ничего — не только воспитание, но и привить хоть какое-то почтение к познанию мира они тоже не могут. Все один сплошной пафос и пустая болтовня.

=

Мы слышим плач толстых министров, черносотенцев и филологических дам — они очень сожалеют, что дети не читают.

Никто не задался вопросом: а что, собственно говоря, этим детям читать? Классику? А почему ее надо читать? Почему надо употреблять продукт, у которого явно закончился срок годности? Почему до сих пор никто не хочет называть вещи своими именами?

Богоискательская истерика Достоевского имеет к сегодняшнему дню такое же отношение, как шумерские глиняные таблички. Пафосное, мучительное, многословное фэнтези Толстого о войне 1812 тоже свое отжило. В этом жанре появились образцы и поинтереснее. Тема многолетних предсовокупительных терзаний самок в кринолинах тоже сегодня особого интереса не представляет.

*

Все наши архаисты переходят на административный крик, и всю эту милую макулатуру XIX века окончательно хоронят, потому что они превращают Пушкиных, Толстых и Достоевских в личного врага каждого школьника.

Вообще, эта имперская идеология тащит на себе безумный культ старья и нелепых, корявых, антисанитарных артефактов. Считается, чем больше будет Россия похожа на лавку старьевщика, тем она будет величественнее и страшнее. А того, кто пытается произвести уборку, выкинуть всякое гнилье, затхлости и заплесневелости, почему-то называют русофобом. Хотя самые страшные враги России — это черносотенцы.

Мы видим, как ломанулись писатели в православие. Очень трудно найти столь же благочестивую публику, как писатели. Они воодушевились продажами милого, но блеклого пропагандистского чтива Тихона Шевкунова, и поняли: совершенно не важно, какая книжка, а важно, через сколько торговых точек она распространяется. Если получить вожделенный гриф патриархии, то книжку можно продавать через десятки тысяч свечных лавок при каждой церкви.

Дети отказываются читать, и они в этом совершенно правы, и надо им в этом помогать. Устами младенца глаголет истина. Не надо заставлять детей читать. Надо признаться, что читать им в общем нечего.

12-13 лет

Замирание нашего сада осенью.

Река в лунную ночь.

Встреча войска, возвратившегося из похода.

Лес в лучшую свою пору.

Пароходная пристань.

Дедушкин садик.

Прибытие поезда.

Вот «Темы для рассказов» для младших классов:

О том, что видела птичка в дальних землях.

История постройки дома и разведения при нем сада…

Великаны и пигмеи лесного царства.

А вот «Темы разнородного содержания» для старших гимназистов:

Слово как источник счастья.

Почему жизнь сравнивают с путешествием?

Родина и чужая сторона.

О скоротечности жизни.

Какие предметы составляют богатство России и почему?

О высоком достоинстве человеческого слова и письма.

О непрочности счастья, основанного исключительно на материальном богатстве.

О проявлении нравственного начала в истории.

На чем основывается духовная связь между предками и потомством?

это что-то! А детям нужно это наизусть учить! Без моего «перевода на русский» это вообще не реально! Считаю, что классика 19 века уже давно не актуальна, особенно для детей. Ее вполне можно заменить произведениями 20-го и 21-го века. Они будут хотя бы по смыслу понятны детям.